あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。今月の映画部門のテーマは、「もっとアートが好きになってしまう映画」です。その“観るべき10本”を選ぶのは、マニアじゃなくても「映画ってなんて素晴らしいんだ!」な世界に導いてくれるキノ・イグルーの有坂塁さん(以下・有坂)と渡辺順也さん(以下・渡辺)。今月も、お互い何を選んだか内緒にしたまま、5本ずつ交互に発表しました! 相手がどんな作品を選んでくるのかお互いに予想しつつ、相手の選んだ映画を受けて紹介する作品を変えたりと、ライブ感も見どころのひとつです。

──

お時間の許す方は、ぜひ、このYouTubeから今回の10選を発表したキノ・イグルーのライブ「ニューシネマ・ワンダーランド」をご視聴ください! このページは本編の内容から書き起こしています。

──

−−−乾杯のあと、恒例のジャンケンで先攻・後攻が決定。今月は渡辺さんが勝利し、先攻を選択。それでは、クラフトビールを片手に、大好きな映画について語り合う、幸せな1時間のスタートです。

──

渡辺セレクト1.『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』

監督/ウィル・シャープ,2021年,イギリス,111分

有坂:うんうんうん。

渡辺:これはベネディクト・カンバーバッチ主演の作品なんですけど、イギリス映画なのかな。舞台は何年ぐらいだろう。ちょっと中世か近世のイギリス。イギリスの上流階級の家に生まれ育ったルイス・ウェイン(カンバーバッチ)が主人公なんですけど、彼は、結構自由に生きたいタイプの人で、この家が上流階級の凝り固まった家に生まれてしまったがゆえに、すごく堅苦しい思いで育っていくんですね。大人になってやっぱり自由を手にしたいということで、家族の反対を押し切って、恋した女性と結婚して幸せな生活を送っていくんですけど、その奥さんが病気になってしまって、そのために励ますために庭にいた猫にピーターという名前をつけて、その猫の絵を描いて奥さんも励ましていくという、そういう内容になります。どんどん絵を描いていくんですけど、やがて奥さんも重病になってしまうみたいなところはあって、彼の偏愛する猫の絵みたいなものが、徐々に世間の注目を浴びて、猫に対する思い自体も変えていってしまうという、そういう現象を起こす、ルイス・ウェインって実在する人なので、ルイス・ウェインの絵もめちゃくちゃ残ってるんですけど。本当にいろんなタイプの猫を描く、絵がすごい特徴的なんですね。なんか曼陀羅ってありますけど、あそこを背景にしたような宗教画っぽい猫の絵があったりとか、猫を擬人化して猫たちがティータイムしてるみたいな、紅茶飲んでますみたいな、そういうちょっと漫画っぽい絵も描いたりとか、タッチを変えていろんな猫を描いてます。ルイス・ウェインの存在によって猫の絵がすごいブームになって、猫っていうのは、それまでイギリスは、ネズミ駆除のための生き物だったらしいんですけど、そこからペットみたいな、見ていて可愛いっていう存在にルイス・ウェインきっかけで変わったらしいんですね、イギリスで。っていうぐらい、アートの力が、猫のその存在意義を変えたっていうですね、それがちょっとすごいなと思って、まずはこのルイス・ウェインの映画をあげてみました。

有坂:これ観てないんだよね。

渡辺:そうなんだ。これはでも、本当にルイス・ウェインっていう人と、奥さんとのラブストーリーであって、家族の愛の物語というヒューマンドラマですね。そこの背景に、猫がちゃんといるっていう、猫好きは観たほうがいい作品ですね。

有坂:あれ? 猫好きだったっけ?

渡辺:猫大好きですよ。

有坂:あれ?

渡辺:あれじゃないでしょ、全然好きだよ(笑)。

有坂:実家の猫から嫌われている?

渡辺:嫌われてない。たまに帰ったら、シャーって言われるようになっただけだけど。

有坂:シャーって言われて、全然出てこない。

渡辺:恩知らずだね、本当に(笑)。

有坂:はい、じゃあ続けて、僕の1本目は今回もっとアートが好きになってしまう映画。アーティストを描いた作品、美術館を描いた作品、ドキュメンタリー、いろいろ幅広く考えられるんですけど、もう王道の王道からいこうと思います。

有坂セレクト1.『ルノワール 陽だまりの裸婦』

監督/ジル・ブルドス,2012年,フランス,111分

渡辺:うーん、なるほど。

有坂:誰もが知る印象派を代表する画家のオーギュスト・ルノワール。そのルノワールのこれは晩年にフォーカスしたドラマになっています。2012年の作品です。舞台がコートダジュール。時代は1915年になっています。晩年のルノワールは、病におかされて満足に絵が描けないという状況で、さらに、ここにも書いていますけど、追い討ちをかけるように最愛の妻まで亡くして、息子が戦地で負傷したという知らせまで届いて、失意のどん底にいたというですね、そんなルノワールの元に、溢れんばかりの生命力に満ちたミューズがやってくるんですね。この画像の下の女性ですね。アンドレというミューズに出会った途端、ルノワールは、昔のギラギラした生命力で、また筆を手に取って創作を始めます。

そこに息子のジャンが、戦地から帰ってくるんですけど、ジャンとルノワールのミューズであるアンドレが恋仲になって、父親と息子がちょっと微妙な関係になっていくという、これは実際にあった話を、映画化した作品になっています。このルノワールの絵は、傑作がたくさんありますけど、晩年の傑作の「浴女たち」という作品がどういうふうに生まれたか、その舞台裏みたいなものを描いているので、ルノワール好きならず、印象派の画家が好きな人、あとはこのさっきから何度も言っている息子のジャンというのは、後に映画監督になった巨匠ジャン・ルノワールです。なので、その巨匠ジャン・ルノワールと、巨匠オーギュスト・ルノワールのバッチバチな恋敵になってしまった、そんなちょっと三角関係も面白い作品となっています。これはですね、原作があって、原作はジャック・ルノワール。これ、このお父さんの印象派の画家のオーギュストのひ孫にあたるジャック・ルノワールが執筆した原作を、映画化したものなので、この一本を観ると、ルノワール一族にいろんな角度から触れられるという魅力もあるかなと思います。やっぱり僕が、この画家を主人公にした映画を観るときに大事にしたいなと思っているのが、その画家が描いている作品世界を、映像で表現できているか。そこがないと、やっぱりちょっとペラペラなドラマになりがちなんですけど、そういった意味で、この『ルノワール 陽だまりの裸婦』というのは、映像がとにかく美しいです。ルノワールの明るい色彩を完全にイメージして、緑も綺麗だし、光も綺麗で、やっぱりそこはすごくこだわった、監督はこだわったみたいで、撮影監督に実は抜擢されたのがリー・ピンビンという人で、この人はウォン・カーウァイの『花様年華 』、あとはトラン・アン・ユンの『夏至』とか『ノルウェイの森』とか、あと是枝さんの『空気人形』も手がけている、世界で超一流の撮影監督です。なので、やっぱり監督自身も、ルノワールの世界を何とかして映像で表現しようということにこだわったことが、このキャスティング一つとってもわかるかなと思います。

で、ルノワール、この映画にも出てくるセリフで、本当にもう象徴的なセリフがあって、それがね、「私の絵には、暗い色はいらない」。

それを見事映像化した作品です。これは、まだ印象派に触れたことがないという人にも、入り口としてももしかしたらいいかなと思って。

渡辺:そうだね。配信でも結構出ているね。

有坂:出ているので、ぜひ観てみてください。

渡辺:全然覚えてないな(笑)。

有坂:観たは、観た?

渡辺:観た。映像は綺麗だったっていう。なるほど。じゃあ、僕はちょっとまた切り口を変えていきたいと思います。僕の2本目は、2018年の日本のドキュメンタリー。

渡辺セレクト2.『太陽の塔』

監督/関根光才,2018年,日本,112分

有坂:おおー。

渡辺:これはですね、『太陽の塔』、みんなご存知の太陽の塔。1970年の大阪万博のときに建てられた岡本太郎のモニュメントなんですけど、来年かな、大阪万博がまたありますけど、いろいろ間に合うのか問題とか、いろんな問題が巻き起こっていますけど、1970年だから何年前? 54年前ですか? に大阪万博やったときに、一番印象的だったのがこの太陽の塔で、これがどういう作品だったのかに迫ったドキュメンタリーなんですね。太陽の塔って、当時の大阪万博を見てないからちょっとわからないんですけど、やっぱりかなり異色の建物だったらしくて、周りと一切調和していない、完全に独立された存在だったと。すごい大きい建物で、中があるんですよね。中があるっていうのを全然知らなかったんですけど、中にもものすごい絵がいっぱい描いてあって、世界観があって、ちゃんとその世界が広がっているっていうのを、結構丁寧に描いたドキュメンタリーなんですね。岡本太郎は、もう亡くなっちゃっているので、岡本太郎の意見とかはないんですけど、その関係者にインタビューを紐解いていって、岡本太郎はどういうメッセージをここに込めていたのかみたいなことを、読み解いていくっていうドキュメンタリーで、岡本太郎の天才さがもうだんだんわかってくるっていうものになってます。なので、一見するとなんかすごい奇抜な建物な感じがするんですけど、これがどういう意味があって、岡本太郎が人類史っていうところから紐解いて、世界平和とか、人類の平和みたいなところを、このメッセージに込めていたんだっていうことが、すごいわかってくるんですよね。どれだけ岡本太郎はいろんなことを知っていて、それを詰め込んだのかみたいなことがわかってくるので、なかなか知っているようで、知らない太陽の塔の裏側まで観られて、知っていくっていうところが、めちゃくちゃ面白いドキュメンタリーですね。来年、大阪万博があるっていうのがあるので、観るんだったらこのタイミングかなとは思うので。Amazonプライムでも出ています。

有坂:しかも、岡本太郎といえば渋谷駅の巨大壁画、あれも今、大規模修復?

渡辺:あっそうなの?

有坂:たぶん年末から始まったのかな。そういった意味でもね。

渡辺:そうなんだよね。結構いろいろなところで作品を残している岡本太郎さんですが、これは代表作であるし、結構知っているようで、知らないところが結構観られるんで、これはなかなかいいドキュメンタリーです。

有坂:そうくると、ちょっと俺も2本目、予定していたものを変えます。同じ日本の芸術家のドキュメンタリーにいきたいと思います。2006年の作品です。

有坂セレクト2.『NARA:奈良美智との旅の記録』

監督/坂部康二,2006年,日本,93分

渡辺:ああー。

有坂:これはもう言わずとしれた現代アーティスト、奈良美智のある500日間に、カメラが密着したドキュメンタリーとなっているんですけど。その500日間というのは、最終的には「A to Z」という展覧会につながっていくまでの500日間を、これは密着で撮ったドキュメンタリーになっています。奈良美智は、本当にもうストイックに、孤独に作品をずっとつくり続けていた人らしいんですけど、大阪のクリエイティブユニットのgrafと、ふとしたことで出会ってすごく馬があって、初めて共同作業をしたと。初めて誰かと一緒につくり上げたっていう奈良美智にとっては、本当にもう革命的な記録にもなっているんです。やっぱりアーティストの人が抱えている孤独っていうのは、僕たち一般人ではとても理解ができないものだと思うんですけど、その辺の苦悩であるとか、彼の心の変化みたいなものが、本当にもうつぶさに記録されている。最終的に、その「A to Z」っていう展覧会はボランティアスタッフが延べ1万3千人。みんなと一緒につくった、もう笑いと涙の感動の軌跡みたいな。だから、アーティストのドキュメンタリーなんですけど、その奈良美智が、ある意味、自分の世界、自分の殻を破って新しいチャレンジをして、いろんな人たちとのつながりの中で、本人的にまったく新しいものをつくった。そういった意味で、すごい青春群像劇みたいな、めちゃくちゃ楽しんだよね、これ。やっぱり奈良さんが、周りから理解されて安心して自分らしさを追求していくと、作風がこんなにわかりやすく変わっていくんだなってことが、それが僕は結構衝撃で、そのわかりやすくっていうのは、有名なあのキャラクターの表情が変わっていくんだよね。

渡辺:牙がなくなる?

有坂:そう、すごく鋭い目つきで睨みつけているみたいなところの表情が、実は変わっていく。そのプロセスが、このドキュメンタリー映像では観られるので。

渡辺:これ観られないでしょ、でも。

有坂:今、DVDとかじゃなきゃ、観られないけど、いずれどこかしらで観られることは間違いないと思うので、観てほしいなと思います。僕はこれ公開当時、渋谷にあった「シネマライズ」で観たんですけど、もうね、スペイン坂まで続く長蛇の列。

渡辺:そうだったんだ。

有坂:それはたぶん、青森まで展示を観に行った人たちが、もうすぐに観たいっていう、ものすごい熱量の中で出会えたから、余計にそれも含めて、その体験も含めて自分にとっては特別な一本になっています。ちなみに、奈良美智は全然興味なかったんだけど、そのドキュメンタリーで一気に好きになった。

渡辺:そうなんだ。青森行ったのにな。

有坂:じゃあ、それは観ないとね。観られないでしょ。ナレーションが宮﨑あおいなんだね。

有坂:そうだったそうだった。ぜひ、機会があったら観てほしいなと思う一作です。

渡辺:なるほどね。じゃあ、僕の3本目はどうしようかな。また、日本映画いきたいと思います。2015年の日本映画です。

渡辺セレクト3.『FOUJITA』

監督/小栗康平,2015年,日本,126分

有坂:うんうんうんうん。

渡辺:これは、日本人画家の藤田嗣治を描いた作品なんですけど、アルファベットで『FOUJITA』って書くんですよね。っていうオダギリジョーの作品なんですけど、藤田嗣治っていう人はレオナール・フジタっていう名前で、パリのエコール・ド・パリっていう、昔パリに芸術家が集まっていて、ピカソだったりとか、世界中の芸術家がパリに集まっていたっていうときに、一緒にそこにいた日本人アーティストなので、ウディ・アレンの『ミッドナイト・イン・パリ』とか、もうあの時代にそんなね、世界のアーティストが、パリでみんなで飲んでいたなんて信じられないっていうね。そこに日本人画家がいたんだっていう、それがまずすごいんですけど、前髪パッツンの丸眼鏡のちょびひげのおじさんなんですけど、「乳白色の肌」っていうのがこの藤田嗣治の特徴なんですよね。女性の肌の色が、すごい乳白色っていう特徴的な、藤田じゃないと出せない色っていう、それで特徴的な画家なんですけど、やっぱりそういう世界で通用する画家が、もうこの当時に、もうアート界のど真ん中のパリにいて、そこの中心人物たちと一緒に、もうそこに参加して、一緒にどんちゃん騒ぎしていたっていう、そういう事実だけでも、すごいなんかもう楽しいって思えるんですけど、その藤田に迫った作品です。前半は、本当に華やかなパリで、もうアートのトップ世界に入っているっていう話なんですけど、後半はなんと日本が戦争になるんですね。第二次世界大戦に突入していく時代になってくるので、藤田は日本に帰ることになって、その軍部のもとで、国家のために絵を描くっていうふうになっていくんですね。なので、戦争画を描くようになるんですけど、それで、また代表作みたいなのが出るんですけど、何だっけな? 「アッツ島玉砕」っていう。でも、絵のタッチもまったく違うんですよね。パリ時代は本当に女性をみずみずしく美しく描いていたんですけど、日本に帰ってからの戦争画っていうのは、もう本当に暗い色がベースの死体が並んでいるみたいな。そういう戦争の悲惨さが、まあでも軍部のもとで描いていたので、戦争を高揚するような依頼なんですけど、藤田の描いた絵は、結構戦争の大変さみたいなものを、アートとして描いた作品が残っています。なので、軍部のもとで描いていたっていうのもあったので、戦後なんか結構責められたらしいんですよね。軍に協力をして戦争のための絵を描いていたみたいな。っていう、時代に翻弄されてしまったアーティストではあるんですけど、なので華やかだったときと、戦争時代とタッチがもう真逆のように変わっていくっていう。そのまさに翻弄されたものが、作品にそのまま現れているっていう、今の時代じゃなかなかそういうことないと思うんですけど、それをもう作品で、時代の移り変わりを体現したっていう。それがそのまま映画に現れているので、そういう意味でもこの『FOUJITA』は、すごい見どころがある作品かなと思います。なんか『ミッドナイト・イン・パリ 』とか好きで、チラッと出てくる藤田とか、あとこの前の『フレンチ・ディスパッチ』とかでも、ちょっとなんか藤田っぽいね。

有坂:出てきた、出てきた! 完全に藤田だよね。パッツンと丸メガネがね。

渡辺:そうそう、あれが日本人の役者じゃないっていうのがちょっと残念なんだけど。でも、そういうのがちょっと気になる人は、もうこの本場の『FOUJITA』をちょっと観てもらえると、こういう人だったんだっていうのがわかるというおすすめ作品です。

有坂:御社のフィルマークスの星の評価が3.1ですけど。

渡辺:めちゃくちゃ低い(笑)。まあね、後半暗いんですよ。だから、なんとなくハッピーエンドとかじゃないんで、あんまり高い点数つけづらいっていうのは、わかるかもしれないですね。

有坂:さっきの奈良美智のね、作風の変化と同じで。

渡辺:確かに、そうだね。それが出るんだね、作品に。

有坂:そうそう。そういう本人にしかわからない葛藤みたいなものとかが、作品にちゃんと反映されているっていうのが、映画だとストーリー仕立てで体験できるっていうのはね、本当に特別だよね。なるほど、エコール・ド・パリ!

渡辺:エコール・ド・パリですよ。

有坂:そう来ましたか。じゃあ、それを受けて僕も変えます。次は、じゃあ、僕はエコール・ド・パリの時代ではなく、60年代のポップアートの時代を記録したドキュメンタリーを紹介します。

有坂セレクト3.『ライフ・オブ・ウォーホル』

監督/ジョナス・メカス,1990年,アメリカ,36分

渡辺:うーん!

有坂:これは、リトアニアからニューヨークに亡命したジョナス・メカスという、いわゆるアンダーグラウンド映画の巨匠と呼ばれている人で、この人は詩人でもあるんですけど、彼のつくった35分間の短編になってます。『ライフ・オブ・ウォーホル』というタイトルのとおり、60年代のポップアート全盛期のウォーホルの貴重な記録映像を、これはメカス節炸裂のもうコラージュのような編集で、今、フィルムの写真が画面に出ていますけど、本当にあんな映像がどんどん続いたり、何だろうなあ、他に例えようのない作風の監督なんですね、ジョナス・メカスって。彼は、いわゆる8ミリフィルムのカメラをずっと持っていて、気になるものがあったら、すぐにフィルムを回していた人なんですね。今の人が、心が動いたときにiPhoneでパチッて何か撮るのと同じノリで、8ミリフィルムで自分の日常をひたすら記録していた人。もう取り憑かれたように記録していた人なんですね。さらに、彼は面白いものにアンテナを張っていた人、自分から引き寄せてしまうような才能もあるみたいで、この時代を代表するアーティスト、ミュージシャン、そういう人と実際結構つながりがあったから、そんな著名な人のプライベートを記録しまくっていた。この『ライフ・オブ・ウォーホル』っていうのは、1990年代にポンピドゥー・センターで開催されたウォーホル展に合わせて、過去の映像を編集して35分にまとめたものなんですね。観てみたら、この時代が大好きな人、この出演者のところにルー・リードとかジョン・レンロンとか、ヨーコ・オノとか、ミック・ジャガー、アレン・ギンズバーグとか、もう本当によだれが止まらないみたいな。60年代のアーティストが、本当に素顔で出てきます。あと、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの伝説のライブショーが、ちょっと出てきたりとか、あと何だったかな、本当にステージでは見せないような表情を、この35分という短い時間の中で、コラージュのように次々見せていくので、物語があるわけではなくて、本当にこの時代の記録映像を、ジョナス・メカスっていう人のフィルターを通して体感できる、特別な一作かなと思います。これを観たら「60年代のニューヨークに行きてー!!」ってなること間違いなしな。

渡辺:これも観られないじゃん(笑)。

有坂:そうなんだよ。そこはね。

渡辺:これ何で観た?

有坂:これは、最初はVHSで観て、

渡辺:レンタルってこと?

有坂:うん、レンタルで。TSUTAYA DISCASとかでは借りられると思います。あと、ジョナス・メカスって、よく情報を調べるとまあまあ日本でもやっていて、イメージフォーラムでやっていたり、あとクリエイティブユニットの「KIGI」さんがやっているギャラリーで、ジョナス・メカス展っていうのをやっていたんだよね。それは展示がメインなんだけど、でも上映もやっていて、だからやっぱりジョナス・メカスファンっていうのは常にいて、ちゃんと情報を拾っていけば、観られる機会は間違いなくあると思うので、アンディ・ウォーホルとか60年代が好きな人には、観てもらいたいなと思う一作です。

渡辺:なるほどね。

有坂:ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、聴きたくなってきたね。

渡辺:『PERFECT DAYS』もね、ルー・リードだし。

有坂:そうだね。エコール・ド・パリもいいしね。60年代のポップアートもいいよね。

渡辺:はい、じゃあ4本目。ちょっと僕の4本目はですね、ちょっとアメリカ映画いこうかな。2015年の作品です。

渡辺セレクト4.『黄金のアデーレ 名画の帰還』

監督/サイモン・カーティス,2015年,アメリカ,109分

有坂:うんうん。

渡辺:これは、クリムトの名画の「アデーレ」という作品があるんですけど、それにまつわる実話をベースにした物語です。物語は、どういうことかというと、クリムトの名画があるんですけど、1945年というか、第2次世界大戦のときって、ヨーロッパはナチスドイツが席巻していてですね、ナチスドイツは占領した国とかユダヤ人から、美術品とかアート作品をバンバン没収していたんですね。ナチス美術館みたいなものを建てようと、ヒトラーがしていたっていうのがあって、美術品をものすごい収集していたんですけど、あるユダヤ人一家が、家族がクリムトの絵のモデルになって描かれたのがこのアデーレという作品。それをナチスに奪われてしまったんですね。戦後になって、その絵はオーストリア政府が保管をしていたんですけど、その遺族が、その絵は自分たちのものだから返してくださいっていう訴えを政府に対してしたっていうのが、実際の事実としてあって、それを映画化した物語になります。どういう家族の話があったか、みたいなことが描かれていくんですけど、クリムトっていう人に家族が絵を描いてもらったりとか、その絵は実際すごい貴重なもので、その後ナチスに行ってそこからまたオーストリア政府に行って、そこから家族のもとに果たして帰るのかみたいなところが、物語だったりするんですけど。やっぱりその背景に、ナチスがユダヤ人とか、占領下からかなり美術品とか作品を奪っていたみたいな、歴史的事実みたいなことが暴かれていくみたいなですね、っていうところの面白さっていうのはあって、果たして還るのかみたいなところはあるんですけど、でも、もうこの絵自体はすごい有名で、オークションにもその後かけられてみたいのがあるので、家族に戻った後のことも調べれば出てしまうというものではあるんですけど。ちなみに、これを選んだので、ちょっとこの作品のことを調べたらですね、何年か前とか、10年くらい前かな、オークションで当時、美術品としては最高額で落札されたらしくて、それが150億とかそういうぐらいだったんですけど、買ったのが「エスティ ローダー」っていう化粧品メーカーの社長さんが買ったそうです。落札して今、ニューヨークのどっかの美術館に寄贈されているっぽいので、そこで見ることはできるそうなんですけど、結構クリムトっていうのも映画になる人なので、クリムトの話とか出てきたりするんですけど、こういうちょっと歴史に持て遊ばれてしまったというか、歴史に巻き込まれてしまったアートの話みたいな。こういうのもすごい面白いなと思ってですね。ヒトラーがまたアート好きだったから、そんなことになったっていうね。ものすごいアート作品が、ナチスドイツの元にあったらしいんですけど、ナチスドイツが負けて、最後みんな逃げるときにどさくさで全部燃やしちゃったりとか、そういったことも結構あったみたいなので、なくなっちゃったアート作品って結構あるんですけど。でも、この作品は、そこの難を逃れて無事だった作品の一つではあるので、一つのアート作品を巡る数奇な物語みたいな。しかも実話なんで、これはもう本当に劇映画なんで、ヘレン・ミレンですし、ライアン・レイノルズです。しっかり面白い物語として描かれているので、これは観やすいので、ぜひ機会があれば観てもらいたいなと思います。

有坂:これあれだよね、映画界もさ、やっぱり戦争に翻弄されて、そのフィルムをパリの占領されたときに、これまでつくってきた映画のフィルムを、全部燃やされる可能性が出てきて、それをある場所の地下に隠して、でも、隠すときに、実は映画好きのナチス側の将校も手伝って、フィルムを隠したという、本当にもう事実は小説よりも奇なりなエピソードがあって、でも、その映画のほうのエピソードも、いつかこういう風に映画化されてほしいなって。

渡辺:そうだね。確かに。

有坂:そこでもし、フィルムを全部燃やされていたら、僕たちはチャップリンとか、そういった昔の名作が観られなかった可能性はあって、誰かが本当に命を懸けて守ってくれたから、今があるっていうのはね。そういう情報をつないでいきたいよね。

渡辺:確かにね。

有坂:はい、じゃあ、僕の次の映画は、僕はクリムトを映画で知ったんですけど、同じく映画で知った芸術家を描いた作品です。2002年の作品。

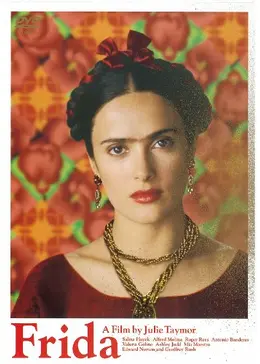

有坂セレクト4.『フリーダ』

監督/ジュリー・テイモア,2002年,アメリカ,123分

渡辺:おお、フリーダ・カーロ。

有坂:フリーダ・カーロ、メキシコですね。

有坂:これは、1925年のメキシコが舞台の作品です。フリーダ・カーロっていうのは、もともと絵を志して勉強をしていたらしいんですけど、その学生時代に、自分が通学で使ってたバスが路面電車と衝突して、命からがら、なんとか一命を取り留めたっていうことが彼女は10代の頃にあったんですね。で、もうその障害を、重度の障害を持ってしまって、自由を失って絶望だらけみたいな状態で、彼女を両親は元気づけたいっていう一心で、画材道具一式を送ったらしいんです。そうしたら自分がぶつけようがない、もやもやした感情を彼女はそれをぶつけるかのように自画像を描き始めて、そうしたらその自画像を通して徐々に彼女の絵の才能が開花していって、やがてディエゴ・リベラっていう芸術家と出会ってっていう、彼女のある意味もう生涯を描いた、128分かな? の伝記映画になっています。フリーダ・カーロのそういった激動の半生、本当に波乱万丈で、だいたいこういう芸術家の伝記映画って、ちょっと暗いトーンになっているじゃん。だけど、これはフリーダ・カーロのエネルギッシュな、生命力に満ちあふれている感じとかも含めて、あとそのメキシコっていうのがいいんだよね。色彩豊かで街並みもカラフルだし、フリーダ・カーロのファッションもすごい素敵で、なんかね、色から元気がもらえる。あと、彼女のエネルギーから、という意味で、他の伝記映画とはやっぱりちょっとタイプが違う作品かなって思います。

渡辺:サルマ・ハエックがね、よかったね。

有坂:そう。このサルマ・ハエックが、本当にフリーダ・カーロそっくりな、彼女を演じて。サルマ・ハエックって人は、もともと『フロム・ダスク・ティル・ドーン』とか、『デスペラード』っていうロバート・ロドリゲスの映画に出ていて、その後、代表作としてこの『フリーダ』で主演を張ったと。この年のアカデミー賞の主演女優賞にノミネートされていたんだけど、取れなかったんだよね。

有坂:調べたらこの年の主演女優賞候補はサルマ・ハエック。ダイアン・レイン、これ『運命の女』っていう映画で。あとジュリアン・ムーア、『エデンより彼方に』。レネー・ゼルウィガー、『シカゴ』。ニコール・キッドマン、『めぐりあう時間たち』。さて、誰が取ったでしょう?

渡辺:ニコール・キッドマン。

有坂:そう! 『めぐりあう時間たち』のニコール・キッドマンが、これは取ったんですけど。いや、良かったよ。あのニコール・キッドマン、良かったけど、これはサルマ・ハエックでしょ! っていうぐらい、もう本当にオスカー級の。

渡辺:でも、並んでる人たち、みんなすごかったね。

有坂:これ、監督がジュリー・テイモアっていう人で、この人はもともと舞台の人で、あのライオン・キングの演出で、女性初のトニー賞を受賞した人で、映画監督になってこの『フリーダ』で代表作ができ、この次につくったのが『アクロス・ザ・ユニバース』。あのビートルズの曲を33曲も使ったというミュージカル映画。この『フリーダ』と『アクロス・ザ・ユニバース』で、映画監督としての評価も確立したという作品になってます。やっぱりメキシコって、映画を通してメキシコを見ようと思うと、どうしてもダークサイドばっかりにフォーカスされるでしょ。順也が大好きな(笑)。

渡辺:麻薬カルテルの(笑)。

有坂:やっぱり怖い国っていうイメージを持ちがちなんですけど、そういう人にはぜひ『フリーダ』。あとは『リメンバー・ミー』。『リメンバー・ミー』の中に、フリーダ・カーロが出てくるんですよ。なので、そこにも注目して観てほしいし、ぜひ2本立てで観るのも面白いかなと思うので、ぜひ映画『フリーダ』観てみてください。

渡辺:なるほどね。そう来ましたか。懐かしいな『フリーダ』。

有坂:大好きなんだよな、『フリーダ』。

渡辺:はい、じゃあ、いよいよ最後ですね。僕の5本目はこちらですね。2020年のフィンランド映画。『TOVE/トーベ』です。

渡辺セレクト4.『TOVE/トーベ』

監督/ザイダ・バリルート,2020年,フィンランド,103分

有坂:(うんうんうんうん……)

渡辺:『TOVE/トーベ』っていうのは、ムーミンの作者であるトーベ・ヤンソンの半生を描いた作品です。これはドキュメンタリーじゃなくて、劇映画になってます。トーベを演じたのが、アルマ・ポウスティ。そう、『枯れ葉』って、僕の去年のベスト1の外国映画の作品で、アキ・カウリスマキの作品なんですけど、まあカウリスマキ映画に出ているから、もうボソボソ喋る演技なんですけど、この『TOVE/トーベ』は、もう全然真逆の生き生きとした女性を描いた作品です。トーベ・ヤンソンっていうのは、第二次世界大戦の後で、ボロボロになって廃墟となったヘルシンキで、画家を目指してですね、そこから立ち上がっていく女性なので、その時代の人なんですけど。やっぱりムーミンはね、みんな大好きだけど、その作者のトーベ・ヤンソンについては、やっぱり全然知らなかったので、そこを知れるっていう意味でも、すごくいい作品なんですね。トーベ・ヤンソンっていう人は、やっぱり戦後すぐの時代なんで、フィンランドといえども、まだまだ保守的で、今では考えられないぐらい厳しい時代なんですけど。その時代に、妻子ある男性と恋をして、その後に夫のいる女性と恋をしてっていう、すごい不自由な時代に、自由に生きようとした人だったんですね。なので、その分、やっぱり軋轢もあって、いろんなところにぶつかってうまくいかないっていう人生を歩んでいるんですけど、それがムーミンの創作にすごい生きているんですよね。やっぱり言いたいことを思い切って言えないとか、それを何かに託さないといけないみたいなものが、絵本とかムーミンに託されていて、現れていたりするので、やっぱり映画でいうと、チェコのアニメーションがすごく有名なんですけど、それはやっぱりチェコっていう時代が、ドイツとかオーストリア帝国とかに支配されていたので、言いたいことを言えないっていうものを、絵本とかアニメーションに託して、ジャイアンみたいなやつを小さいやつがやっつけるみたいな話とかで、ストレスを解消していたりとか、自分たちのプライドを保っていたみたいなところがあるんですけど。なんか、そういう物語の原点になるような、ムーミンってこうやって生まれたんだっていう、スナフキンのモデルってこうだったんだみたいなことがわかったりするので、ムーミン好きはマストで観た方がいい作品ですし、やっぱりこういうところからアートって生まれるんだなっていう。なんか、このプラスなところから生まれるものもいいですけど、こういう抑圧された中から、不自由な人が生み出したものがムーミンだったんだみたいな、ところが知れるのが、すごくポイントだったりするので、これやっぱり観てない人はぜひ観て、あっトーベってこんな人だったんだとか。ムーミンってここから生まれたんだっていうのを、ぜひちょっと目撃してもらいたいなという作品です。

有坂:ムーミンってさ、結構名言多いじゃん。

渡辺:そうなんだよね。

有坂:やっぱり人生の真理をついているような、それはなんかね、このトーベを観ると、なんか納得。やっぱりちょっとこういろんな、こう酸いも甘いも闇の部分も全部分かった人、体験した人がつくったものなんだなっていうのは、この映画を観るとよくわかるかな。

渡辺:そうなんですよ。これぜひ、『枯れ葉』とちょっと女優比べをすると、もう全然真逆の演技をしているんで面白いです。結構観られるね。いろんなところでね。

有坂:はい、じゃあ、僕の5本目は超変化球でいきたいと思います。まず、作品を紹介します。

有坂セレクト5.『サイコ』

監督/アルフレッド・ヒッチコック,1960年,アメリカ,109分

渡辺:え!? んん?

有坂:これね、もう古典的名作です。これなんで『サイコ』を紹介するかっていうと、このヒッチコックっていう監督は、もう本当に言わずと知れた巨匠ですよね。1990年代後半から2000年にかけて、そのヒッチコックをモチーフにした展覧会っていうのが、世界を巡回する。「汚名- アルフレッド・ヒッチコックと現代美術」っていうのが開催されたことがあるんですよ。日本では、初台のオペラシティで巡回展が2001年にやっていて、そこで観たダグラス・ゴードンっていう現代アーティストの作品が僕、衝撃的で。順也、知っているよ。作品名が「24時間サイコ」っていうのがあったんですよ。

渡辺:なんかあったね。

有坂:これはその名のとおり、ヒッチコックがつくった『サイコ』を超スローモーションで流して、24時間かけてこの本編108分を流すというですね、もう狂ったインスタレーション。1秒間に2コマの超スローモーションで、無音なんですよ。本当に映像だけ。よーく観ていないと、ほぼ静止映像っていうのかな。写真みたいな。ただ、ヒッチコックの『サイコ』の映画史に残る名シーンっていうのが、まさにこの女性が叫んでいるシーン。シャワー浴びていて、カーテンの向こうに誰かいて、そこから包丁で何度も刺される。その血がシャワーの排水口に流れていくっていう。そこは、本当にヒッチコックも、ものすごいこだわって、編集とかもこだわり抜いてつくった名シーンがあるんですけど、そこをスローモーションで観るときの言葉にできない感動。映画の物語の時間の流れで観るのとは、また違うんだよね。表情がちょっとずつ変わっていく感覚。この表情が。それをみんな無音の映像を観ているわけ、観客が。あの時間の不思議というか、映画をこういう解釈でアートとして楽しめるんだなっていうことを教えてくれた展覧会が、この2001年のオペラシティの展覧会でした。これは他に、ヒッチコック映画にインスピレーションを受けた14名のアーティストが参加した展覧会で、ビデオとか写真とかインスタレーションとか、あと、サウンドだけの作品とかいろいろあって、中には、映画監督のアトム・エゴヤン、『スウィート ヒアアフター』の。とかも参加していたり、あとクリスチャン・マークレーっていうね、映画大好きな現代アーティストもここに参加していたりして、本当になんか映画に目覚めて、そんな10年もまだ経っていなかった当時の僕には、もうガツンとインパクトを残してくれた展覧会でした。あらためて、当時その美術館とかアートっていうのは、なかなか自分にとって身近なものではなかったんですけど、映画をこういうふうに解釈したものもアートなんだなっていう意味で、アートとの距離がぐっと近くなったんだよね。なので、そういった意味で、ぜひちょっと今回の企画で紹介しないわけにはいかないなということで、最後5本目はヒッチコックの『サイコ』。ちなみに、この「24時間サイコ」っていうのは、イギリス在住の美術家に贈られるターナー賞を受賞しているの。確かね、オペラシティでもやったのかな。1日限りで24時間観られますみたいな日があって、僕は当然そんなに観られなかったので、1時間ぐらいで断念しましたけど、24時間観た人がいたとかいないとかいう、そんなかなり振り切ったインスタレーションのきっかけになったヒッチコックの『サイコー』が僕の5本目でした。

渡辺:なるほど。すごいね。

有坂:ぜひ、家で『サイコ』をスローモーションで、「24時間サイコ」ごっこをするのも面白いかなと思います。

渡辺:『サイコ』は観られるからね。

有坂:そう、『サイコ』は本当に名作だよね。ラストのオチもね。

渡辺:ヒッチコックは、すごいね。

有坂:本当だね。まさか、ということで10本そろいましたが、みなさんお気に入りの作品とか、観たくなった作品などあったでしょうか。

──

有坂:はい、じゃあ、ちょうどもう間もなく10時だね。ちなみにあれだよね。前回このテーマで話したことがあるような気がすると思って、今回あえて紹介しなかった映画。さっき、『ミッドナイト・イン・パリ』があったけど。

渡辺:『ハーブ&ドロシー』。あと、『ゴッホ~最期の手紙~』。ゴッホの絵が動くアニメーションでね。この辺を話した記憶あるんで、何かのときに話してるんだと思うんですが。

有坂:その辺も合わせて、ぜひ楽しんでみてください。

──

有坂じゃあ、最後にお知らせがあれば。 渡辺:僕、フィルマークスのほうでリバイバル上映企画をやっているんですけど、今度2月2日からですね。『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離(ディスタンス)』を、また全国の映画館で上映します。

有坂:いい企画。

渡辺:その後に、2月16日、『ナイト・オン・ザ・プラネット』もやります。90年代の名作みたいなものを今連続でやっているので、その後に『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』っていう、90年代の名作を立て続けに2月にやるので。

有坂:かなり趣味に寄っているね。

渡辺:そうなんですよ。でもね、『ビフォア・サンライズ』、やっぱり名作だよね。

有坂:名作だよ。

渡辺:この人が恋に落ちる瞬間が観られる作品です。このね、ユーロトレインで偶然出会った若者2人が意気投合してウィーンで途中下車して、一晩を語り明かすみたいな。そのセリフとかもいいしね。ウィーンの街もすごい綺麗だし、風景も綺麗だしね。

有坂:かなり多いね。

渡辺:そう、かなり70館くらいかな。やりますので、ぜひぜひ! 映画館で観るとまた一味違うと思うんで。

有坂:これね、当時、『恋人までのディスタンス』っていうね。

渡辺:そうだよね。

有坂:タイトルで上映されて、2作目の『ビフォア・サンセット』のときに、それが前作からの続きっていうのが分かりづらくて。DVDを再発するときに『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』ってタイトルに変わったんだよね。そういうタイトルもいろいろあるよね。タイトルだけで、今度話したいね、邦題問題。

渡辺:いくらでもあるからね(笑)。

有坂:お酒飲みながら、邦題問題を話すのは楽そうだね。

渡辺:ちょっと言っちゃいけないことも、言っちゃう可能性がある(笑)。

有坂:NGワード連発の可能性ありますが……。じゃあ、僕はキノ・イグルーのイベントはぼちぼちあるんですけど、やっぱりあらためて12月に発売した『18歳までに子どもにみせたい映画100』は、ぜひまだ読んでないよっていう方。書店でぜひ手に取っていただけると、内容ももちろんなんですけど、そのハードカバーで、表紙カバーを今回はつけずに、帯だけついている。ちょっとボテッとした絵本みたいな形の本にしたんですけども、実際ですね、今、紙代も高騰していたりして、かなりこれはもうね、頑張って削って削って頑張ってこの形にしたので、実際買ったよっていう人から連絡をもらったときに一番多いのが、「こんなにしっかりした本だと思わなかった」。

渡辺:そうだよね。俺も最初そう思った。

有坂:イラストのイメージも含めてだと思うんですけど、やっぱり、ものとしての本の良さを改めて感じてもらえる一冊にもなっていると思いますし、実際読んでいるっていう方からは、「この本がきっかけで子どもが映画が好きになった」とか、「親子で映画の会話が増えた」とか、あと年末には10冊以上まとめ買いした人がいた。子どもたちに配りたいって。そんなサンタクロースみたいな人も現れたり。でも、結構100本紹介してるから、何本観たかなとか、どれが好きとか、結構会話のきっかけになりやすい一冊でもあるので、本当にぜひちょっと書店に行ったときに、映画コーナーにしか今ないのが残念なんだけどね。もっと目立つところで大きく、映画好きに限らず楽しんでもらえる本になっていると思うので。ぜひ手に取っていただけると。

渡辺:重版してるんでしょ?

有坂:重版しました。ありがとうございます。

渡辺:すごいね。

有坂:嬉しい! でも、まだまだ時間をかけてロングセラーにしたいなと思っているので、引き続きそちらの方もよろしくお願いします。はい、では、今月のキノ・イグルーの「ニューシネマ・ワンダーランド」は、これをもって終わりたいと思います。遅い時間までみなさん、どうもありがとうございました!!

渡辺:ありがとうございました!!

──

選者:キノ・イグルー(Kino Iglu)

体験としての映画の楽しさを伝え続けている、有坂塁さんと渡辺順也さんによるユニット。東京を拠点に、もみじ市での「テントえいがかん」をはじめ全国各地のカフェ、雑貨屋、書店、パン屋、美術館など様々な空間で、世界各国の映画を上映。その活動で、新しい“映画”と“人”との出会いを量産中。

Instagram

キノ・イグルーイベント(@kinoiglu2003)

有坂 塁(@kinoiglu)/渡辺順也(@kinoiglu_junyawatanabe)

手紙舎 つつじヶ丘本店

手紙舎 つつじヶ丘本店

手紙舎 2nd STORY

手紙舎 2nd STORY

TEGAMISHA BOOKSTORE

TEGAMISHA BOOKSTORE

TEGAMISHA BREWERY

TEGAMISHA BREWERY

手紙舎 文箱

手紙舎 文箱

手紙舎前橋店

手紙舎前橋店

手紙舎 台湾店

手紙舎 台湾店